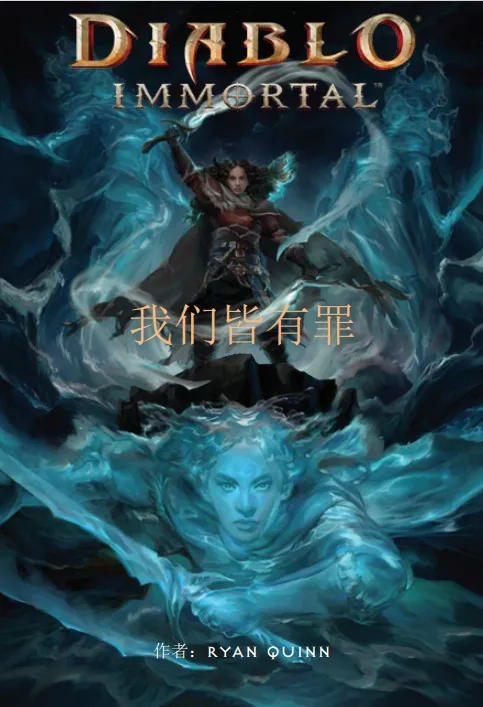

官方小说丨Vol.1 雾刃官方小说《我们皆有罪》今日连载开启!

01

当凯兹被他们从牢笼中押出,带到驳船上时,她感到的那阵沉默比被囚禁的两年还要让她不安。没有人推搡她、向她吐口水、扔腐烂的鱼,也没有人朝她倾泻比熏天臭气还要重上许多的恶言恶语。戴着宽大锯鳞头盔的守卫缓缓护送她走上湿滑的船板,一人一只手稳稳搭在她的肩上,力道轻柔,如一场恰如其分的雨。

上次可不是这样。上次是她活该。

但今天,是他们需要她,她这么想着。因此,他们才表现出了尊重,或者说,是这些吸血鳗仅能做到的一点虚情假意。若她够走运,他们或许会允许她用双手进食,而不是把头埋进碗里。

她已赎罪太久,可至今还未结束,凯兹为竟还有人关心这事感到惊讶。或许指控她的人死了。又或许只是在游泳时出什么意外了。她并不愿对此抱多大期待,她觉得这充其量不过是暴风雨的短暂停歇。

凯兹绕开方形的绿松石色船帆,走上她的护卫给她指定的驳船后座。

那天的天气相对温和,窸窸窣窣的冷雨打在冻得有些僵硬的脸上,但至少没落下冰雹。凯兹深吸一口气,肺里灌满了冰冷刺骨的寒意。她上船时,有几人向下看了一眼,他们挤在后座和船舱的位置上,不断呼出白色的雾气。白皮肤和黑皮肤,高个子和矮个子,清一色粗制滥造的棕色囚服,满是线头和补丁。

他们的手臂上盖着单薄的衣物,但没有毛皮。一些人瑟瑟发抖挤在一处,就像她在家乡独自一人太过寒冷时,和邻居们相依取暖那样。那是拉格湾,寒岛的最西边,围绕着佩尔盖恩首府的众多小岛之一。被城市港口漂流而来的废品所包围的海岛,往往是唯有海浪已然悬于上空时,才后知后觉灾难的来临。那是拉格湾,在这牢狱生活开始前,曾是她的家。

02

其中一个囚犯长着扁平鼻子、粗脖子和一头稀疏的黑发,他咳个不停,喉咙蠕动着,就像刚吞下一只鱿鱼。但他看到凯兹后停了下来,吸了下鼻子,摇着头看向了守卫。

“真不错。还有其他人需要我来背吗?比如婴儿什么的?”

他又咳了几声。凯兹看他像是个猎人,或许吧——她可以想象到他在那波涛汹涌的海上,手持号角和长矛,捕猎养活他的家庭。无名小卒罢了。或许只是在不该出手的人前打了一架,就被送来了牢笼里。

他回过头来看她时,凯兹知道他看到的是什么。

皮肤黝黑、蓬乱的黑发哪怕在湿透时也会从兜帽中挣脱出来,被风吹得乱糟糟的。她身材精瘦,但比多数人矮小。她双手放在身体两侧,双脚分开,仿佛正准备起跳。牢笼并未将这种姿态从她身上夺走——是无法夺走——即便那里甚至没有可供站立的空间。她的囚服已经破旧不堪,衣领和衣边如同被老鼠啃过一般。

凯兹并未在寒风中咳嗽,也没怎么发抖。只有嘴唇轻微动着,像是有什么在挣扎着维持生命。她的眉头拧在了一起。她可以让这个粗脖子认识到自己的错误,可以把他打翻在地,让他沦为其他渣滓的笑柄。毕竟,他不过是来这里赎罪的。

但这么做并不能使她回家。

相反,她努力回忆训练里的每个细节。她想象自己被一群人包围,所有人都在窃窃私语,对她大喊大叫,所有人都想要她无法给出的东西,一些自相矛盾的东西。一场烦扰的风暴。超出她能力的需求。她必须袖手旁观的需求。她听他们高声尖叫,直到那声音渐渐像是细微的嗡鸣。