【势力背景】文化大融合——吐蕃、突厥、高句丽、新罗、波斯、日本、拜占庭、百济、吐谷浑......(上

是后以玺书赐西域、北荒之君长,皆称“皇帝天可汗”。

诸蕃渠帅死亡者,必诏册立其后嗣焉。临统四夷,自此始也。

——《盐漠念》

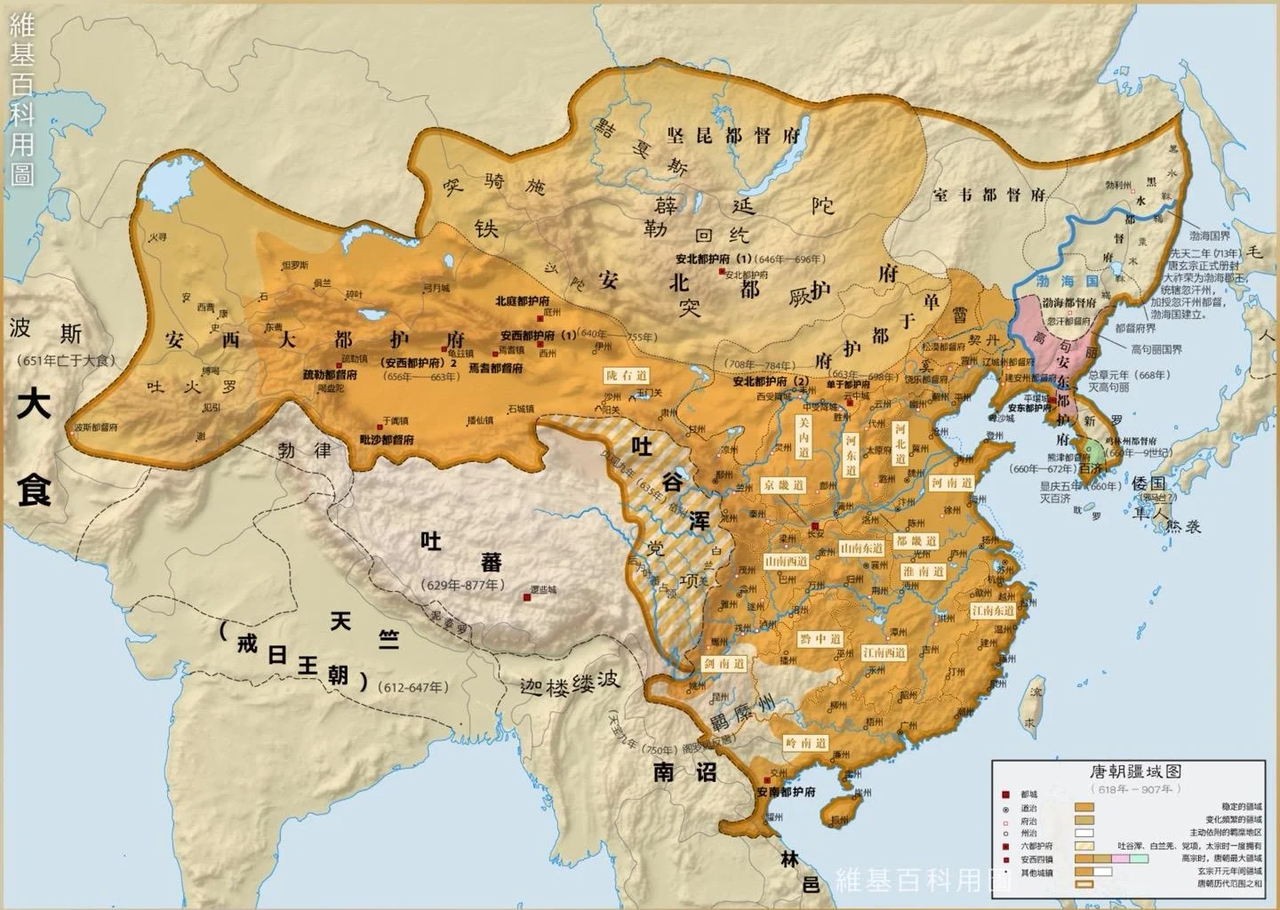

唐朝疆域图

大唐为中古世界历史体系的"天下中枢"

世界中枢——大唐

唐初,东突厥雄踞漠北,屡犯边境。贞观三年(629年),唐太宗命李靖、李勣(徐世勣)二将率军北伐,一举攻灭东突厥。此役震动西突厥诸部与西域各国,而后纷纷遣使入朝,共尊太宗为"天可汗",开创"凡四夷君长来朝者,皆赐册命"的朝贡体系。

至武周时期,万国来朝盛况臻于极致。延载元年(694年),在波斯国大酋长阿罗憾等人的号召下,“诸胡聚钱百万亿”在神都洛阳建造天枢,寓意“天下中枢”,世界中心”。武则天亲题"大周万国颂德天枢",以昭示"蕃夷酋长,蹈舞阙庭"的盛世气象。彼时洛阳城中"胡商蕃客,日款塞下",实为当时世界文明的巅峰。

据《唐六典》记载,向唐帝国朝贡的国家累计多达三百余,至唐玄宗时期尚有七十余国,甚至远在今俄罗斯东北堪察加半岛的流鬼国也遣使入朝。

在这个宏大的朝贡网络中,每个参与者都扮演着独特角色。西南的吐蕃以和亲维系着微妙平衡,西域的城邦则在丝绸之路上传递着多元文明,更遥远的大食则带来了地中海的琉璃与波斯的珍宝。每个来到长安的使团,都在用自己的方式诠释着"天可汗"体系的包容与恢弘。

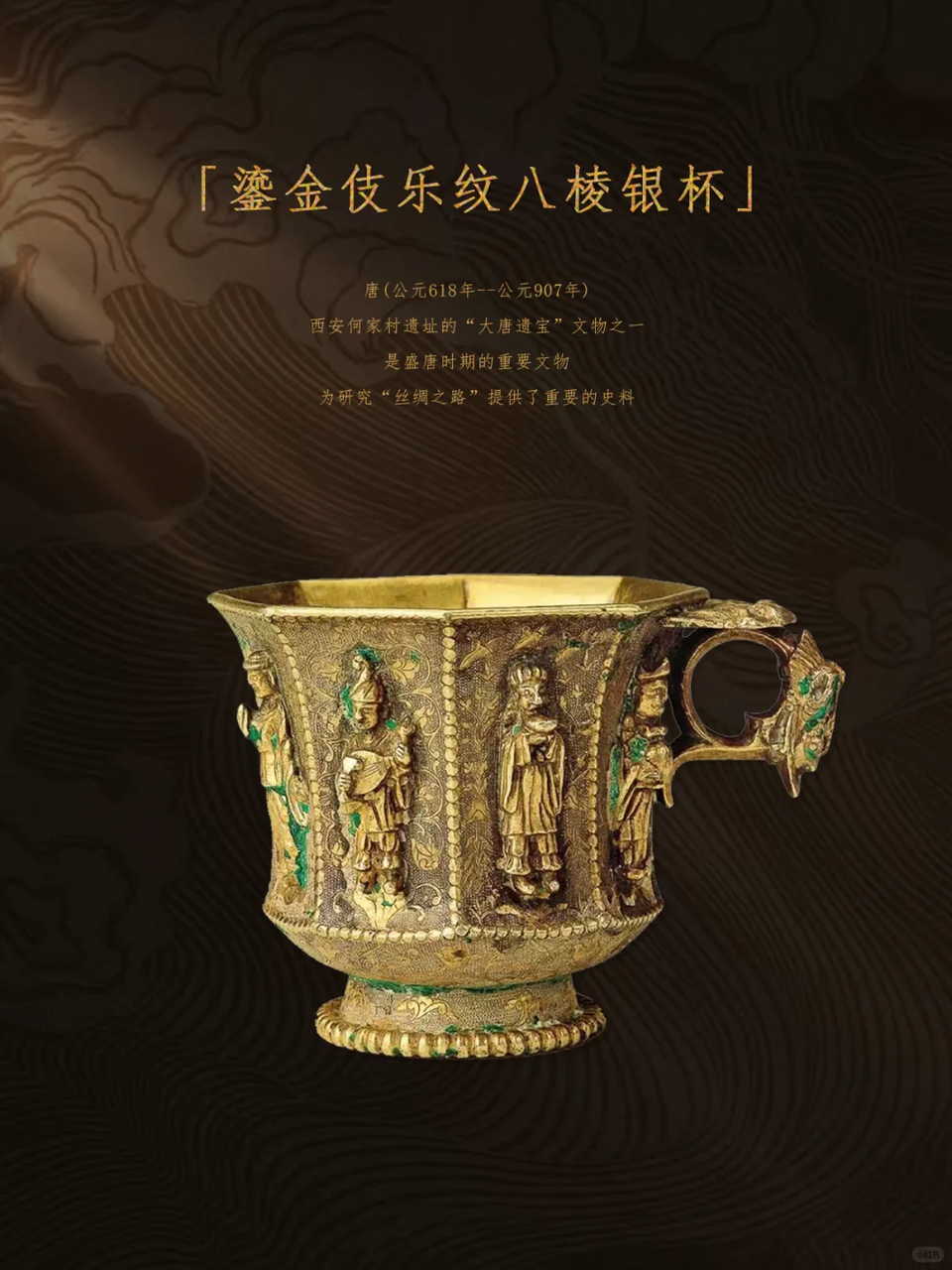

【唐】鎏金伎乐纹八棱银杯&伎乐纹八棱金杯(1970年西安市南郊何家村窖藏出土)

这两件出土于何家村窖藏的伎乐纹八棱杯,杯面均以平錾手法錾出联珠纹围成方框,将8位造型迥异的乐工逐一区分开。八棱杯的造型风格都有着浓郁的域外特征,是唐代中外文化交流的见证。

一、西南诸蕃

吐蕃、吐谷浑、西山、羊同、诸蛮、天竺、骠等

吐蕃(首批可玩)于7世纪初崛起于青藏高原,在赞普松赞干布的统治下国力渐强。贞观十五年(641年),唐太宗将文成公主嫁入吐蕃,与松赞干布成婚。这场跨越雪域的和亲,不仅是一桩政治联姻,也是汉藏文明交融的重要里程碑。

松赞干布

松赞干布:吐蕃王朝第三十三代赞普,藏族历史上最具传奇色彩的君主。年仅十三岁继位,以雷霆手段平定苏毗、羊同等部,完成青藏高原的统一大业,定都逻些(今拉萨),开创了吐蕃的黄金时代。

文成公主的车队驶过青海湖畔,带去的不仅是释迦牟尼十二岁等身像,更有"碾硙、陶器、纸墨"等技艺。松赞干布因此"袭纨绮,渐慕华风",吐蕃也开始仿唐制设立职官、历法。

贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书、江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。松赞干布率其部兵次柏海,亲迎于河源。见道宗,执子婿之礼甚恭。既而叹大国服饰礼仪之美,俯仰有愧沮之色。及与公主归国,谓所亲曰:‘我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。’

自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。——陈陶《陇西行》

步辇图

《步辇图》:画面描绘的是唐太宗李世民接见吐蕃使臣禄东赞的情景,唐太宗身形魁梧,由宫女扶持端坐于布辇之上,面目俊朗,神情庄重,展现了一代明君的风度。画面左侧有三人,前为典礼官,中为禄东赞,后为通译官,三人皆拱手致敬,表现出对太宗皇帝的尊敬。

12岁等身像“觉沃佛”

12岁等身像“觉沃佛”:这尊佛像的历史相当悠久,起源于古印度,据藏文史籍记载,中原南北朝时期,印度法王达摩波罗为酬谢前秦苻坚的援助,将此像赠与中原。后来,唐贞观十五年,文成公主入藏和亲,唐太宗把它作为珍贵的礼佛圣物赐予公主,一路护送到拉萨。这尊佛像通体鎏金,工艺精湛,相传铸造时融入了 “天界五宝”。

法王洞文成公主像

文成公主像造于公元七世纪,泥质,双手抄手置于袖内,结跏趺座,外身套蓝底绣花披肩,内套咖啡色底绣花长裙,头戴绿色真丝头巾戴冠,双耳饰金缀,表情清秀淑美,呈唐代仕女之相。

这场和亲开辟了著名的唐蕃古道,使逻些(西藏自治区首府拉萨的古称,藏语意为“圣地”)与长安之间"金玉绮绣,问遗往来"。但是和平的局面并未持续太久,随着吐蕃向西域扩张,两国在青海、河西等地展开了长达百余年的博弈......

在吐蕃与大唐展开百年博弈的同时,西南地区的其他诸蕃也与中原王朝保持紧密的联系。这些高原与山地的政权,或臣服于唐,或依附于吐蕃,或游走于两大强国之间。位于吐蕃西北的羌塘部(首批可玩),638年被松赞干布征服后,成为吐蕃"五茹六十一东岱"的组成部分。其盛产的岩盐与黄金,通过吐蕃流入唐朝。

梁师都(不开放 为可征战势力):夏州朔方郡(今陕西靖边)人。 隋末地方割据势力头领。 隋末朔方豪右,仕隋为鹰扬郎将。后联兵突厥,与隋将张世隆战,僭称帝位,国号梁,建元永隆。后依附于突厥的始毕可汗,被封为大度毗加可汗、解事天子。贞观初年,突厥衰微,师都陷于孤立,太宗遣使者劝其归顺,不从。贞观二年(628年),唐朝派驸马都尉柴绍领军征梁,师都被从弟洛仁所杀,梁国随告灭亡。 贞观二年(628年)唐军剿灭最后割据势力,打通丝路东段。

吐谷(yù)浑(首批可玩):亦称吐浑、河南国,是中国古代鲜卑族首领慕容吐谷浑迁徙到西北地区后所建的地方政权。吐谷浑最盛时疆域东起今甘肃南部、四川西北,南抵青海南部,西至新疆若羌、且末,北隔祁连山与河西走廊相接。经济以畜牧业为主,兼营农业,地产良马号“青海骢”,善作兵器。

贞观九年,李道宗在库山(今青海湖东南)击败吐谷浑军。唐军分兵两路,李靖、李大亮、薛万均等率军向北,出吐谷浑之右,侯君集、李道宗率军向南,出吐谷浑之左。李靖的部下萨孤吴仁战于曼都山,斩杀吐谷浑名王。吐谷浑国主慕容伏允逃跑,薛万均指挥骑兵追击,击破吐谷浑余党。而后吐谷浑王伏允自缢而死,伏允的儿子伏顺率吐谷浑归附于唐朝。随后,慕容伏顺彻底臣服,被封为可汗、西平郡王,吐谷浑成为唐朝属国。

唐朝初期,横亘在西域路上的吐谷浑联合西突厥,控制西域小国,经常侵扰中原边境,袭击来往商人,阻绝中原与西北边疆政治、经济、文化的联系,使丝绸之路不能畅通。唐太宗李世民一方面派大将军李靖、侯君集等出兵攻打吐谷浑,迫其投降;一方面采取和亲政策,团结吐谷浑。

贞观十四年(640年)二月,弘化公主入吐谷浑与慕容诺曷钵成婚。弘化公主入吐谷浑,确保"北拒吐蕃,南通巴蜀"的青海道畅通。 这也是是唐将公主嫁于外蕃的开端。

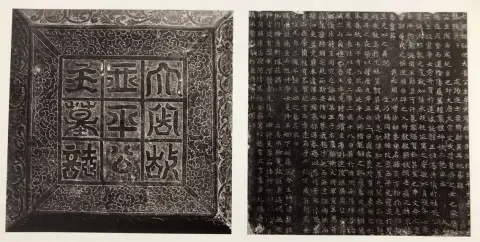

*弘化公主墓志一合

西山(首批可玩):西山为唐代对成都平原以西、岷江上游诸山的泛称。广义的西山包括今阿坝、甘孜两州乃至西藏东部昌都地区。诸羌部落聚居于此。唐代中期,西山诸羌中有8个较大部落崛起,号称“西山八国”,即哥邻国、白狗国、逋租国、南水国、弱水国、悉董国、清远国、咄坝国。

贞元九年(793年),为吐蕃所逼,东女国王汤立悉偕哥邻国王董卧庭、白狗国王罗陀忽、逋租国王弟邓吉知、南水国王侄薛尚悉曩、弱水国王董辟和、悉董国王汤息赞、清远国王苏唐磨、咄坝国王董藐蓬,各率所部诣剑南西川求内附,唐朝皆授以官职,赐以金帛。西川节度使韦皋曾将八国内迁的一部分人安置于维、霸、保等州,给以种粮、耕牛,咸乐生业。诏加韦皋统辖近界羌蛮西山八国使。

羊同(大羊同国 首批可玩):是隋唐时期活跃于青藏高原西部的古代政权,其地理范围东接吐蕃、西邻小羊同国、北至西域于阗地区,据《唐会要》记载疆域"东西千里"。

该国以游牧经济为主,"畜牧为业"且"地多风雪",拥有"胜兵八九万"的军事力量。曾派遣使臣向唐朝进贡,唐太宗予以礼遇接待。该国在贞观末年(约649年前后)被吐蕃吞并,自此退出历史舞台。638年被松赞干布征服后,羊同黄金通过吐蕃流入长安西市;

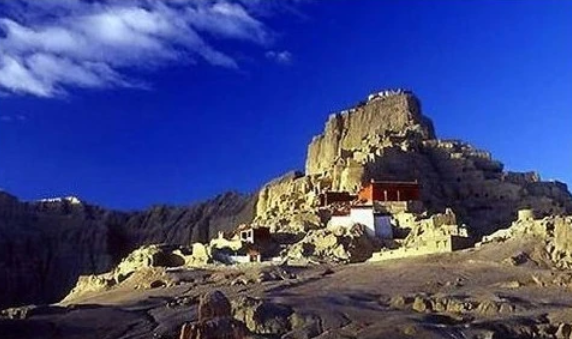

古象雄王国(羊同)遗址

骠(为可征战势力):伊洛瓦底江流域佛教古国,都城为卑谬,有18个属国(今缅甸地区最古老的国家)。骠乃藏缅系中的一支,后融入缅人。以伊洛瓦底江流域为中心,文化深受印度佛教影响。"有城郭,善种稻,知礼乐",其都城室利差呾罗是当时东南亚最发达的城市之一。骠国在唐德宗贞元十八年首次遣使长安,献乐舞伎十二人及佛经。

戒日帝国(天竺 不开放 为可征战势力)是从笈多分裂后的一个小邦中发展起来的。7世纪初,戒日帝国(606-647)兴起,哑哒人被逐,戒日王统一了北印度,建都曲女城。大唐与戒日帝国的交往主要在政治、宗教、文化三个方面。玄宗取经便是去天竺。贞观二十一年王玄策"一人灭一国",将天竺叛臣阿罗顺那献俘太庙;

戒日王 印度戒日国王(天竺)

二十一年,遣右卫率府长史王玄策使其国,以蒋师仁为副。未至,尸罗逸多死,国大乱……玄策挺身奔吐蕃西鄙,檄召邻国兵。吐蕃遣精锐千二百人,泥婆罗遣七千余骑赴之。玄策部分进战茶镈和罗城,三日破之。

*泥婆罗水火油池和弥勒头冠柜

此图画在弥勒像侧旁。丧面上的方形匮状物·即弥勒菩蔬头冠匮:四面的水火油池烈火·即《法苑珠林》·《释迦方志》提及的火能火,岸边顶观赏者是唐朝敦使王玄策。

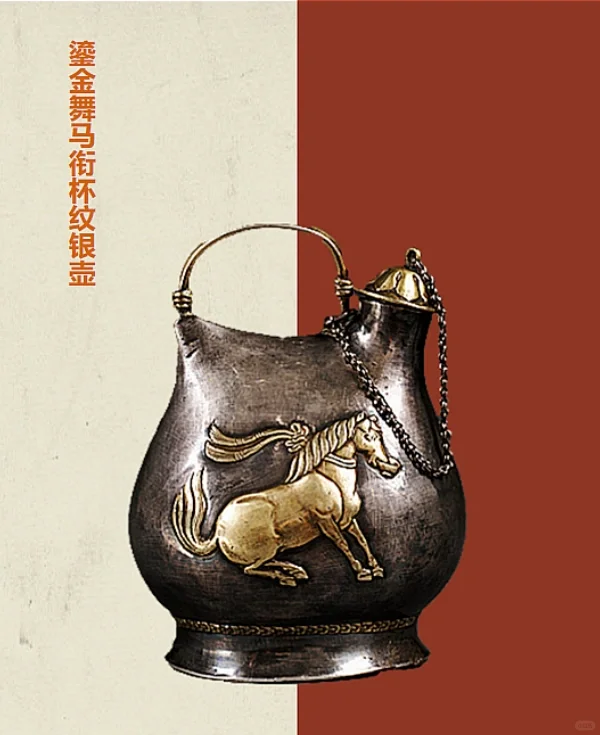

鎏金舞马衔杯纹银壶 (1970年西安何家村窖藏)

见证粟特金银工艺与中原审美的完美融合

二、西域各邦

西突厥、高昌、西域等

7世纪初的西域,是西突厥汗国(首批可玩)与诸多绿洲城邦共舞的舞台。西突厥分裂为弩失毕与咄陆两部,内斗不休,而高昌、龟兹、于阗等城邦则扼守丝绸之路,商旅往来不绝。

显庆二年(657年),苏定方率军远征西突厥,擒可汗阿史那贺鲁,唐廷分其地为崑陵、濛池二都护府。自此西域纳入版图。

西突厥可汗 统叶护可汗

统叶护可汗是西突厥汗国的雄主,在其统治期间,西突厥达到极盛。征服中亚昭武九姓,控制丝绸之路中段。击败波斯萨珊王朝,迫使其称臣纳贡。势力范围东起阿尔泰山,西至里海,北抵咸海,南接印度,成为中亚霸主。贞观初年(627年)遣使向唐太宗请婚,但因突厥内乱未成。630年,统叶护被叔父莫贺咄刺杀,西突厥陷入内战,最终分裂为弩失毕、咄陆两部。

莫贺咄 统叶护可汗伯父

显庆二年春,正月,癸亥,分西突厥地置濛池、崑陵二都护府,以阿史那弥射为左卫大将军、崑陵都护,阿史那步真为右卫大将军、濛池都护。

贞观五年(631年),肆叶护可汗派遣使者向唐太宗请求和亲。唐朝以"汝国扰乱,君臣未定,战争不息,何得言婚"为由拒绝,并要求"各守分境,停止攻伐",(游戏内可以体验到统叶护可汗与大唐和亲的相关剧情哦~)

高昌国(今吐鲁番 不开放 为可征战势力)本为汉人麹氏所建,垄断西域商路,却因阻挠西域诸国朝唐而触怒太宗。贞观十三年(639年),太宗命侯君集率军征讨。次年,唐军攻破交河城,高昌王麹智盛投降,其地改设西州,成为唐经营西域的核心据点。此后大唐正式接管丝绸之路中段,并设立安西都护府,统辖龟兹、疏勒、于阗、焉耆四镇。

大唐在北疆诸蕃设都护府、都督府,以"册封+质子"方式控制诸蕃。对叛乱部落坚决打击,对归顺者优抚。突厥贵族习汉礼,唐人亦吸收胡风,草原部落以马匹、皮毛换取唐的丝绸、茶叶。

可萨(为可征战势力)是西突厥别部,7世纪中叶崛起于伏尔加河流域。他们虽未直接臣服于唐,但通过粟特商人与唐朝保持贸易,并曾遣使入贡。

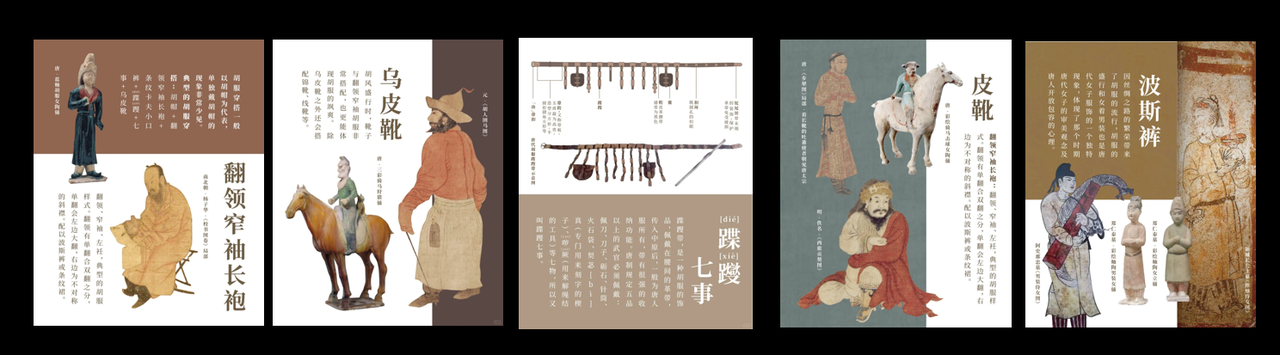

*唐代典型的胡服穿搭:头戴胡帽、身穿翻领窄袖长袍、腿穿条纹卡夫小口裤、腰系蹀躞七事、脚踩乌皮靴

三、东北亚诸蕃

高句丽、靺鞨、新罗,百济、倭、虾夷等

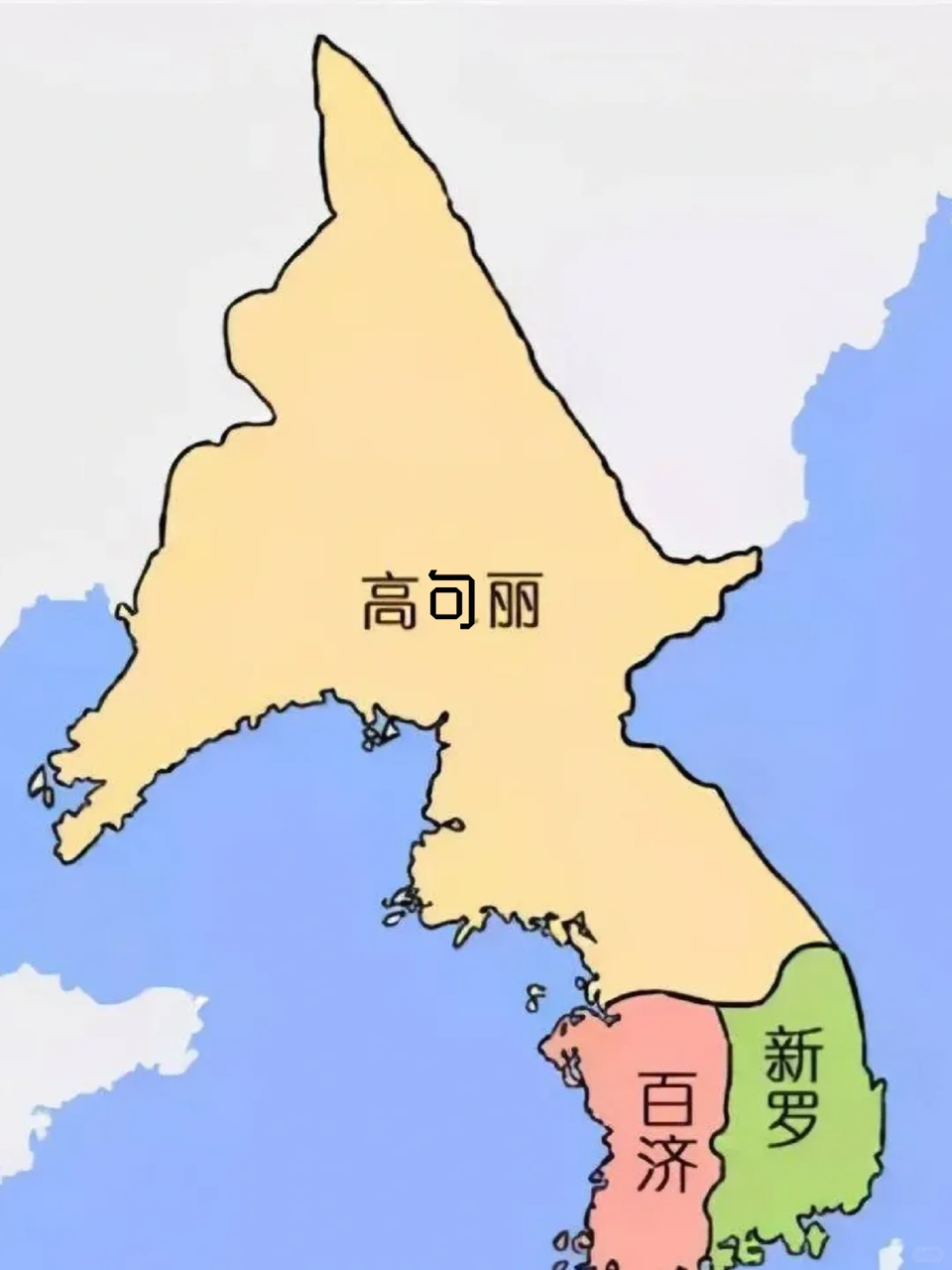

此时的东北亚,是唐帝国与半岛三国(高句丽、新罗、百济)激烈博弈的舞台。隔海相望的倭国(日本)与虾夷(北海道原住民),则通过遣使与贸易,逐渐融入以大唐为中心的东亚秩序。

1、倭国(日本)

日本(不开放 为可征战势力)在首次在七世纪完成了从"倭国"到"日本"的称谓更迭,这一蜕变与唐朝的影响密不可分。唐代日本尚未形成武士阶层,仍属贵族政治时期。贞观四年舒明天皇首次派遣使入唐,开启全面学习唐朝的序幕。仿唐制建立中央集权,废除氏族制度,孝德天皇时期的"大化改新"更是以唐制为蓝本。唐风服饰成为宫廷正装,全面采用汉字。

推古天皇

推古天皇:原名额田部皇女,是日本第33代天皇(592-628年在位),是日本历史上首位正式女性君主。她在圣德太子(厩户皇子)的辅佐下,开启了日本主动学习中国制度的先河,为后来的大化改新奠定基础。

龙朔三年(663年)白江口之战的惨败,促使倭国加速唐化进程。吉备真备留唐19年,带回《唐礼》150卷,并参与制定《养老律令》。他设计的"大学寮"课程完全仿照唐国子监。鉴真第六次东渡大唐,而后在奈良建立唐招提寺。

从舒明天皇到桓武天皇,倭国用150年时间完成了"全盘唐化"。正如《续日本纪》所言:"文物之仪,尽仿唐风",这种文明的移植如此彻底,以至于今日奈良的唐招提寺金堂,仍能让人遥想盛唐气象。

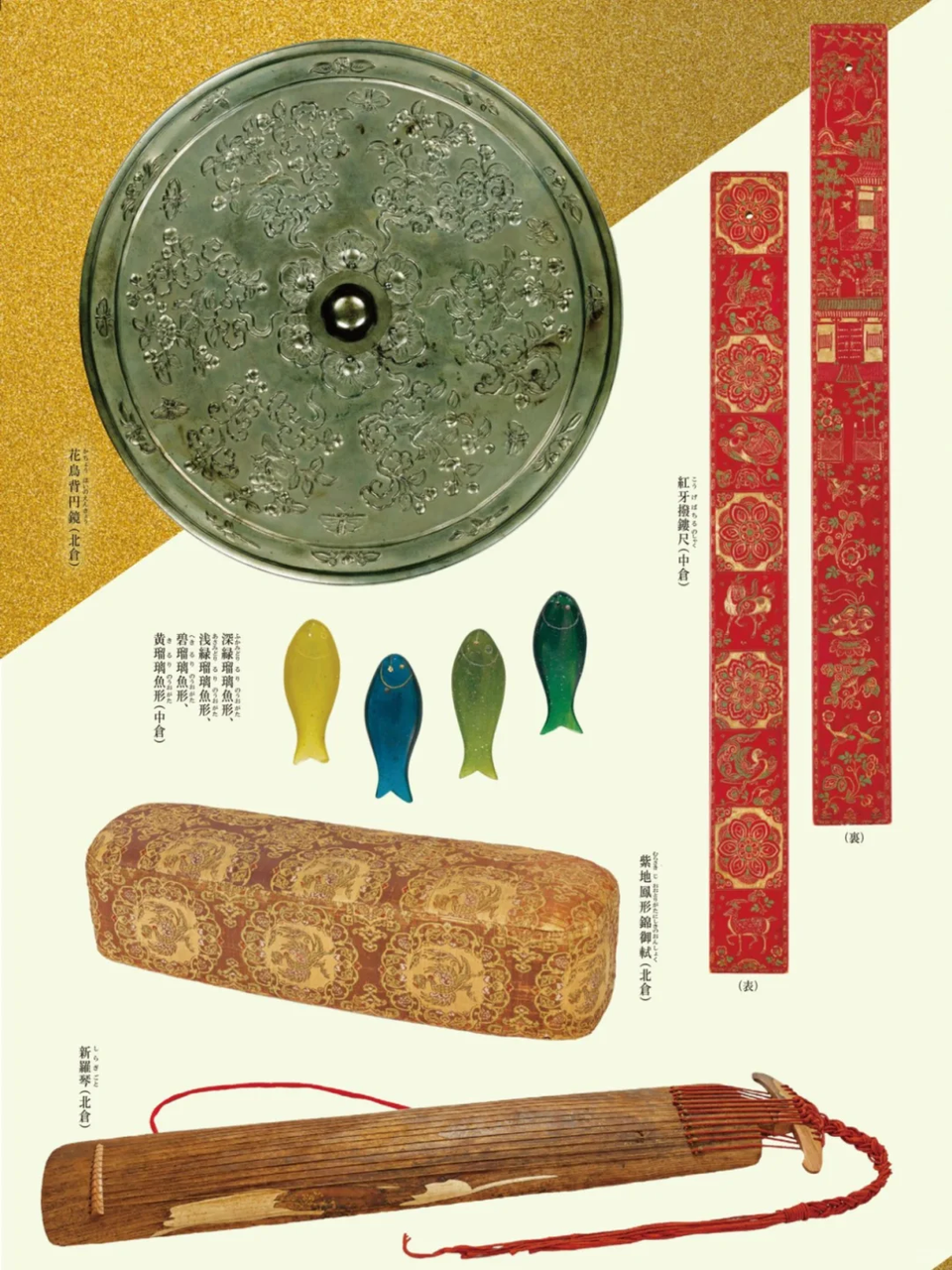

*收藏于日本正仓院的六把唐朝琵琶,存世超过1300年,保存良好,品相精美,代表了世界最高的琵琶制作技艺。

*黄金琉璃钿背十二棱镜是正仓院藏品中唯一的银制镜胎,也是唯一的“七宝”制品。所谓“七宝”,指的就是金属珐琅器。镜背用黄金雕造出大大小小十八枚花瓣,表现出三朵同心宝相花。花瓣之上再施以黄绿色琉璃质釉彩,釉面光亮,色彩浓重,花纹的边线则用金丝勾勒。镜背只用黄、绿、深绿三种颜色就表现出极富层次感的设计由于镜背的宝相花形与唐代流行样式相似,因此有学者认为该镜为唐代制作。

2、高句丽

高建武(高句丽荣留王)

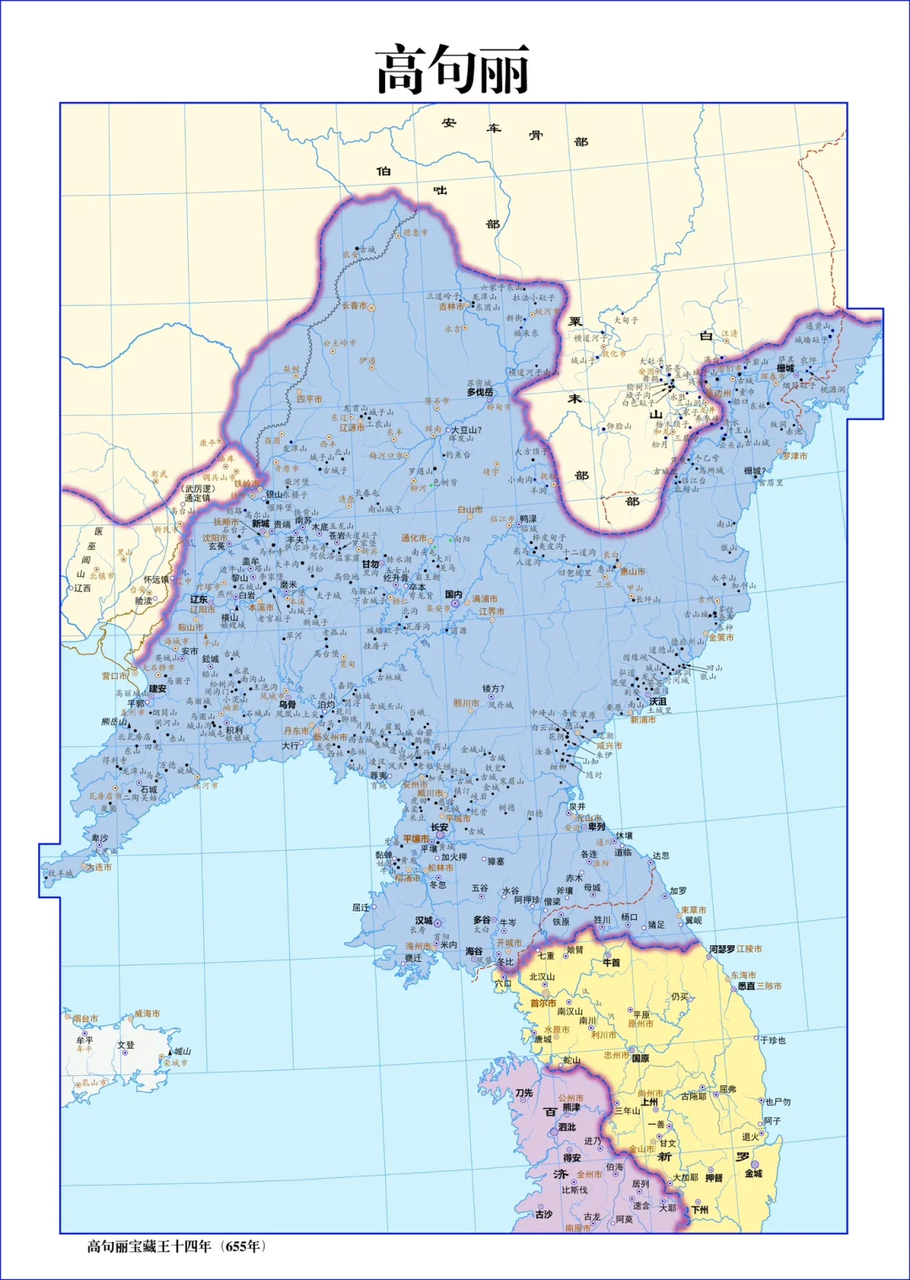

高句丽(首批可玩)为本土东北亚边疆政权,辽东半岛至朝鲜半岛北部,西至辽河,东抵日本海,南界与百济、新罗接壤,以濊貊族系(中国古代北方和东北民族名)为主,融合、扶余、契丹等民族构成。

初期向唐朝贡。唐高祖(李渊)期间高建武遣使入唐,受封"高丽王",承认唐朝宗主地位。贞观五年(631年)唐太宗诏令高句丽拆除隋军将士骸骨所筑的"京观",高建武"惧而奉诏",并遣使谢罪。高建武在位时,高句丽表面臣服唐朝,实则暗中扩张,最终因对抗唐罗联盟而走向灭亡。

五盔坟4号墓壁画复原 (吉林省博物馆 )

壁画内容以四神为主,四隅、梁枋和室顶布满了怪兽、盘龙和日月神、牛首人以及众多仙人。表现了高句丽晚期佛、儒、道三教的合流同归。

贞观中期,高建武与百济结盟,共抗新罗(唐朝盟友),阻断新罗朝贡之路。与此同时,高句丽为防唐军,在辽东修筑"千里长城",自扶余城至渤海。贞观十五年,太宗召高建武入朝,其"称疾不至",仅遣大臣入贡。642年高建武被权臣渊盖苏文弑杀,其侄高藏被立为傀儡王。贞观十九年(645年),唐太宗以"弑君虐民"为由亲征高句丽,虽未灭其国,但重创其国力,为日后灭亡埋下伏笔。

分高丽五部、百七十六城、六十九万户为九都督府、四十二州、一百县,置安东都护府于平壤以统之。

3、百济与新罗

百济(首批可玩),半岛"三国时代"(高句丽、百济、新罗)重要成员之一,控制黄海贸易线,是中日交流中介。佛教经百济传入日本。660年亡于大唐与新罗联军,唐代在百济旧址设立熊津都督府(属安东都护府管辖),部分贵族迁居日本。

百济曾与高句丽结盟对抗新罗,显庆五年(660年),唐将苏定方率水陆大军横渡黄海,联合新罗攻陷其都城泗沘。末代王义慈投降,其地设熊津都督府。但百济遗民持续反抗,直到663年白江口之战,唐军全歼倭国援军,才彻底平定百济。

扶余璋 百济第三十代王

唐罗联军灭百济与高句丽后,新罗成为半岛最后的赢家。其都城金城完全仿长安布局建造,且贵族子弟须熟读《论语》《春秋》方能入仕。

金白净 新罗真平王

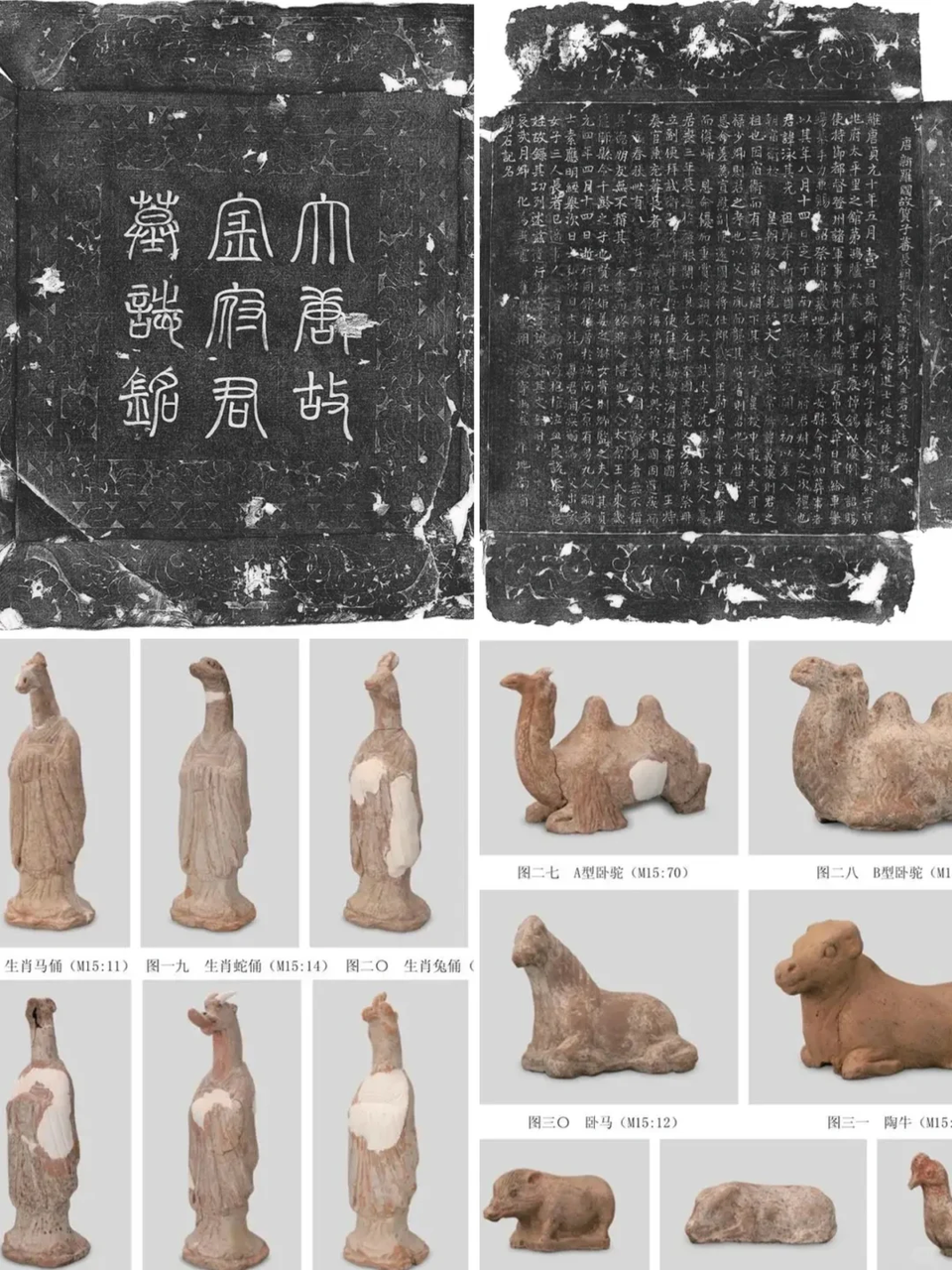

唐新罗质子墓葬

622年新罗遣使入唐,开启唐与新罗关系的先河。此后近三百年间,唐与新罗保持密切来往。新罗是向大唐纳质最多、持续时间最长的国家,质子地位在诸国质子中也最高。

4、靺鞨与虾夷

靺鞨诸部(首批可玩)靺鞨,又称“靺羯”,中国古代民族名,自古生息繁衍在东北地区,先世可追溯到商周时的肃慎和战国时的“挹娄”。北魏称“勿吉”,隋唐时写作靺羯。辽宋时期恢复了最早的肃慎名称,但汉语中改译为女真或女直。

渤海国(公元698~926年)是以靺鞨为主体建立的唐代地方政权,最初自称震国。唐开元元年,唐朝册封靺鞨首领大祚荣为忽汗州都督、渤海郡王。宝应元年又封大钦茂为渤海国王。渤海国共传15王,历229年。被后世称为"海东盛国"。

渤海贞孝公主墓壁画人物(摹本)

贞孝公主墓位于吉林和龙县东北龙头山,为唐代渤海国公主墓,1980年发掘。

壁画人物的布局,东西对称,如甬道东西壁的门卫,墓室东西壁的侍卫,墓室西壁乐伎和墓室东壁内侍,墓室北壁东西两侧侍从,各相对称,排列得当。壁画在一定程度上代表了渤海国的绘画水平。壁画中人物的着装具有明显的唐代服饰特征。史料记载,渤海国的官服严格遵循唐制,并随着唐服的改制而变化。除官员着唐装以外,官府侍从人员也一律着唐装,并引进了唐朝军戎侍卫服饰。贞孝公主墓壁画,展现了丰腴富贵的盛唐气象,这也是第一次发现的渤海人物形象。

虾夷(首批可玩) ,日本的原住民,现代阿伊努人。虽未直接与唐交往,但通过倭国中转,其貂皮、鹰羽等特产进入长安市场。在唐人的世界观中,这些"北海蛮族"与流鬼国(堪察加半岛)同属"极东绝域"。

文本作者:乙亥互娱yhhy