冬考据————忧郁的自然诗篇

一位诗人踏上灰暗的土地,手中的诗集与山雀撞了个满怀。不期而至的大雪带来了他的纸卷。冰川与启明星的棱角交错之下,是他与自然无声的交谈。

这里,不止人类一种生灵。

欢迎来到千禧咖啡厅,本期为您带来冬的人物考据。

Зима,这个被本人端正写下的词汇在游戏中被简简单单地译作了“冬”,这给予了我们太多想象的空间。冬?冬的诗?冬的雪?冬的萧瑟与清冷?每一层含义,似乎都是冬身上不可或缺的独特气质。将他所展现的精神内核仅仅视作冬的任何一部分,都不能全面地反映他的性格——他以“冬”为名,他(的气质)即是冬本身。

不妨先将目光聚焦于冬在文学层面上的要素。在档案《流放之地》中,我们可以看到:冬是一位来自萨哈林的诗人。毫无疑问,这令我们联想到同为俄国作家的契科夫与其作品《萨哈林行纪》。

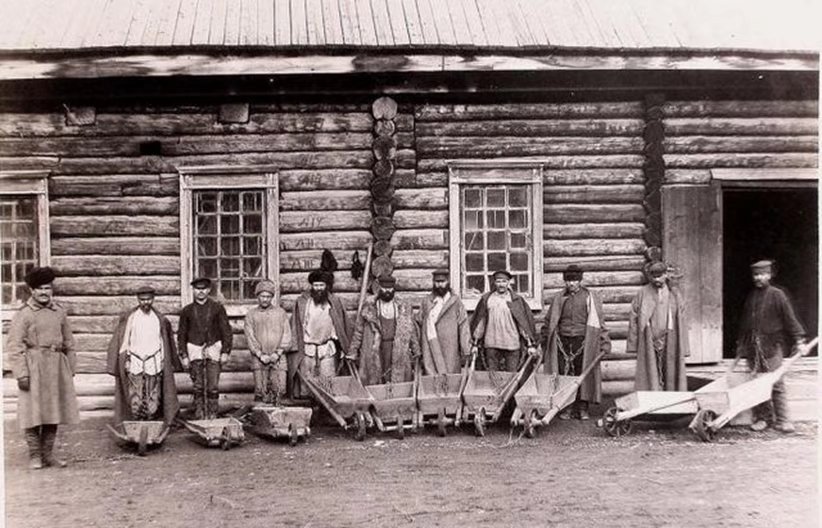

档案《流放之地》萨哈林岛,即库页岛,是北太平洋上介于鞑靼海峡和鄂霍次克海之间的一个长条形岛屿,四面环海,地势险要。因其独有的地理优势,俄罗斯帝国将其作为囚禁罪犯的天然监狱。自19世纪60年代起,成千上万的政治犯和刑事犯被流放于此,从事苦役劳动。显然,这是一片“灰暗的土地”,是“长久徘徊于历史时空中的悲剧之地”。无论对冬抑或契科夫,这是完全不同的“另一个世界”。

萨哈林岛苦役者)

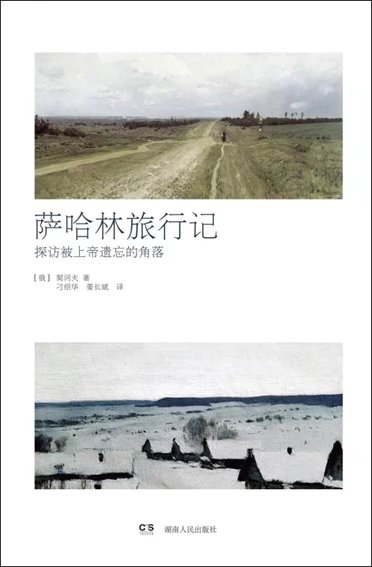

冬诞生于1890年,这恰好是契科夫萨哈林之行所在的年份,这一年,契科夫前往萨哈林考察,研究苦役犯的生存状态。他参观监狱,和苦役犯谈话,甚至亲眼目睹了死刑及种种非人酷刑的实施。如此地狱般的惨状和西伯利亚城市的贫穷给契科夫留下了深刻的印象。他用卡片记录了近万名囚徒和移民的简况,以三年的时间,创作了报告文学《萨哈林(旅)行纪》。

种种特征的重合,使我们有理由相信:《流放之地》这一档案的编写,是以契科夫与《萨哈林行纪》为参考而创作的。假令如此,那么,契科夫所患的肺结核和咯血等症状,或许也就可以一定程度上解释冬语音中多次出现的咳嗽——在萨哈林之行启程前,契科夫的肺病突然恶化,这使他频繁的出现咳嗽症状(当然,这也许是一种过度解读)

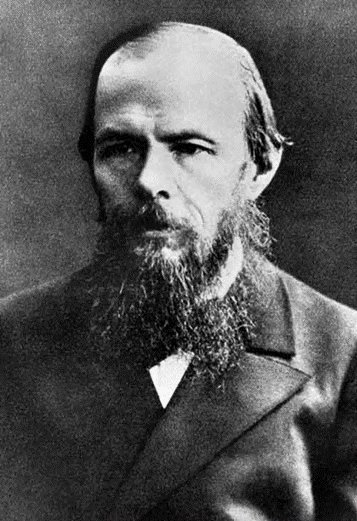

这场旅途是契科夫一生中的重大事件之一:文学上。它极大丰富了契科夫的生活与艺术视野,就他本人的话说,此行“促进了他的成熟”;而在思想上,它加深了契科夫对社会政治与人生哲理问题的认识,使他逐渐改变了不问政治的心态,开始著述揭露沙俄专制制度下社会底层人民的苦难生活与内幕。而这,恰好与我们所要提及的第二位俄国作家的早期创作所相似——陀思妥耶夫斯基。

在1999官方发布的冬人物动态中,出现了一本作品的名字:《诗雪纷飞》。而陀氏前后期创作的转型之作《地下室手记》的第二章,即名为《湿雪纷飞》(也有版本译作漫话潮雪),这显然是一个精心设计的“巧合”。

陀氏所生活的时代,是俄国封建制所决定的与生俱来的生存权遭到一切都被允许的资本主义社会所取代的时代,这使他坚定了对金钱在生活和人际关系上具有中心地位的观念,成为他创作的基石之一。在素为人知的1849年假处决事件发生后,多种因素的交合令他对祖国感到质疑和不满。在冬的资料中,我们也不难体会到他于隐约间所透露出对俄罗斯帝国的失望。另一方面,陀氏被流放到西伯利亚的经历也与上文所述冬的经历有一定相似性。——在UTTU的采访中,我们看到,冬并非一如契科夫一般是“刻意选择”来到萨哈林岛,相反,他的到来还具有“发配”的性质。而这,是否会如陀氏一般,是沙皇的流放所致?

回到作品上来,《地下室手记》完成于1864年。这一年中,陀氏的妻子和兄长相继离世,不得不照顾兄长家人的他负债累累。遭遇了一系列物质,感情,精神,事业的多重打击后,陀氏整个人也陷入消沉之中。这对于《地下室手记》的创作无疑产生了很大的影响,该作品被许多人称为陀氏作品中最恶毒的一部。陀氏日后回忆起这一创作,也认为其中包含的思想与主旨“太晦暗了”。 事实上,《地下室手记》中,在形态意味上,哥特式教堂的阴森,冷漠的空间感最为强烈。作者有意选取“地下室”这一空间形态以影射人类的生存环境。主人公乖戾,刻薄,阴暗的“独白”,犹如一束光怪陆离的神秘之光,隐隐透出逃避地狱的黑暗,投奔常态人生的挣扎。这种空间感的艺术特色,披露了作家复杂的意绪——一种阴郁的心境。

那么,将这部消沉而压抑的作品作为冬人物动态中的内容,我们能解读出什么?无疑,冬是阴郁的。他沉默寡言,不善交际,不为世俗所理解。广袤天地间,湿雪纷飞,他唯与动物与文思为伴。空旷而寂寥的世界,在空间上予人博大与渺小对比的反差,从而营造孤独缄默的氛围。这一点,与陀氏是极富相似性的。 如果说萨哈林之行是契科夫创作生涯中尤为关键的转折点,那么,《地下室手记》也同样是陀思妥耶夫斯基创作的转折点。作品中,人开始用自己的自由,对上帝信仰产生怀疑,对理性加以否定。作为“地下室人”的主人公不断探索并发现人精神世界里的问题。此时,陀氏的作品开始以宗教,哲学,生命等话题为主题展开探讨。

而言及生命,则必须提到我们所要讨论的第三位作家:普里什文(也作普里希文) 无论西伯利亚山雀,抑或洞二立绘中的鹿与狐,冬的“兽之友”身份是确凿无疑的。在《不止人类一种》及《岛上的冬》两份档案中,我们也能间接或直接地了解他与动物交流的能力。该特点便极有可能neta了普里什文。他被誉为“伟大的牧神”,一生极富神秘与魔幻色彩。在20世纪初,他被认为是能倾听鸟兽之语,与树木对话,闻草虫之音的异能者,创作了大量描绘自然生息的散文与诗篇。他的作品极大地拓宽了俄罗斯现代散文的主题范围,将文学的目光引向自然,为之奠定了一种原初意义上的风貌。这使他成为了世界文学史上最具代表性的诗人与文人之一。

普里什文有着独特的审美标准与个性化的艺术追求。据传,他曾在山林间随处写下诗句并高声朗诵,“将作品赠予自然”,这反映出来的气质与冬以雪为纸卷是存在共同之处的。——随性,自得,独树一帜于世俗世界。我们可以从中体会到官方对两人,或言这种精神境界的肯定。游戏中独特的人物设计,又何尝不是这种理念的体现呢? 至此,可以看出,冬的人物塑造,并非以单一特定的人物为原型,也非简单堆叠文学家们的特征要素,而是一种俄国文学意蕴与文化气质的有机拟合与集中映射。换言之,冬是近代俄国文学的缩影。以上述三位作家为例,分开来看,冬分别具有三人的部分特质,而这些特质恰好是互不矛盾,或是相互促进的,这使他的人物形象自然而立体,在他身上形成一种文学气息;而串联起来,我们则可以通过三位作家纵向时空上的经历及其产生的影响解释冬对祖国与自然复杂感情的来源。因此,我们大可不必纠结于冬究竟是哪位历史人物的翻版,或是元素碎片的大杂烩。冬是他自己,冬就是冬。他身上与文豪相似的性格,最终成就了独一无二的冬。

文学之外,冬也具有许多俄罗斯元素。他的大衣是一种名为“淑巴”的皮大衣。根据记载,淑巴极有可能诞生在俄国著名的皮衣生产地罗蒙诺夫。当地冬季寒冷异常,乘雪橇出行时需要良好的抗寒衣物,淑巴便由此应运而生。现代以前,淑巴一直是俄国冬季服装的主宰。尽管羽绒服的问世打破了淑巴进来的垄断地位,但近几年俄罗斯皮衣业的振兴,加之淑巴式样的变幻多端,使之仍然作为装扮俄罗斯冬季不可或缺的点缀而存在。磨砂面,多色彩制作给予淑巴独有的美感,让淑巴成为了许多俄罗斯文艺青年的追求。冬身着淑巴,既契合了历史,也契合了他的人物形象。同时,冬身上西伯利亚山雀所戴的帽子,冬本人佩戴的羊毛手工围巾,也都是传统的俄罗斯民族服饰,我们在许多俄罗斯影视作品中也能频繁地见到他们。

游戏中,角色档案的香调通常选取与人物形象相匹配的香调组合,以各色香料的搭配丰满人物,通过感官上多元的体验使人物立体化,具象化,是对人物设计的重要补充。通俗来说,香水的香调其实就是香水的味道,分为前,中,后调。在我们接触一款香水的过程中,香调是在不断变化的。

冬的香调属于木质调,香根草,广藿香,土壤则是其中具体包含的元素。木质调香水是以木材为主调香味的香水,一般出现在中调或后调中(因为大多数的木材香味较淡,但能持续很长时间)这种香水往往予人复古,自然,与文艺之感。当前大部分的男香都属于木质调。 香根草虽属草本植物,但其气味类似木香,因而在香料分类上被划分为木质香料,也是现今的木质调香水中最常用的材料之一。它带有潮湿的泥土气息,在男香中使用略多,通常被认为具有优雅的绅士气息。不过,香根草的香味可塑造性很强,不同的香料搭配也能使香根草产生不同的香味。

广藿香拥有浓郁的纯天然香味,主要含有土壤香,草本植物的腥绿味,中药材的苦涩味,及其带着香薄荷般清爽的木制香味。用广藿香制取单方精油作为淡香水的原料至今已有上百年历史,这使它成为了修真调,西普调等香调中的普遍香辛料,它与大多数香辛料都能产生极致的搭配,其中之一便是我们前文所及,同具有土壤香味的香根草。

无论是主调还是香辛料的选取,冬的香调设计都紧紧围绕他的形象展开,文艺与自然气息扑面而来,一切都仿佛——冬就在我们面前。

最后让我们把目光转回到冬身上吧,这位普通而不普通的神秘学家,这位孤独而不孤独的诗人。在冬的语音中,他援引了霍达谢维奇在《生长之路》中的句子:“所有活着的人都会走各自的道路。” 冬的道路,从乌拉尔山漫漫延伸至萨哈林岛,这是他自己倔强生长的旅途。 冬是淅淅风吹面,纷纷雪积身,冬是梅映斜开半卷疏,渺落终言吾道孤,冬是山雀,冬是诗,冬是细听夜色时耳畔掠过的风,冬是冬,冬就是冬。

冬孤独吗?只有冬知道。

所幸,冬的身边,“很多朋友”。

或许,我们该在下一次的研究中选择更合适的对象。

比如,“冬”

4479次浏览 0

相关推荐