沙盘上的三国丨刘备超神、曹操划水

“天下英雄,唯使君与操耳。”

曹刘这对宿命般的对手总是上演狼与羊的戏码,他跑他追,他俩都插翅难飞。我们早已习惯看着曹操像狼一般穷追不舍,也早已习惯了刘备像羊一样疲于奔命。

然而三十年河东,三十年河西,或许连曹操都没想到的是,这只大肥羊,竟然在和他正面对决的最后一战中,飞起来追着他咬,因为这次他们之间所争夺的,是对刘备来说堪称生死存亡之地的——汉中。

本期我们就来聊聊,这场曹操与刘备角色互换play、奠定三国鼎立格局的终极一战——汉中争夺战。

战略选择1:得陇望蜀还是得蜀望陇?

很多时候,渣男之所以接近一个姑娘,其实是看上了她的室友。对曹操来说,汉中的张鲁就是这样一个姑娘,在建安十六年,韩遂、马超就是张鲁的室友。

这年三月,曹操大举兴兵,号称讨伐张鲁,果然逼反了韩马诸将,双方在关中经历了一番激烈交流。至于张鲁,啊?谁是张鲁?

直到建安二十年,刘备占据益州,引起了曹操的警觉,他这才亲率十万大军南征张鲁。

动静闹得挺大,但曹操对汉中是个什么态度呢?

其实,曹操之所以出兵,是因为听了武都降人“张鲁易攻”的说辞。然而秦岭行军艰难,阳平久攻不下,大大打击了曹操的积极性,甚至打起了退堂鼓,他对刘晔说:“此妖妄之国耳,何能为有无。吾军少食,不如速还。”总得来说,在曹操眼里,汉中的行军难度比北极还大,人文条件比非洲还差,补给线路比登月还长,核心思想就是,退退退。

某种程度上,曹操拿下汉中,是因为张鲁实在太配合了。也正是因为这种心理阴影,使曹操发出了“人苦无足,既得陇右,复欲得蜀”的喟叹,终究没有进一步入川,而是采取搁置西线,力争东线的战略方针。甚至后来还“迁汉中民数万户以实长安及三辅”,可见其不要说得陇望蜀,连对经营汉中的兴趣都不是很足。

但对于他的老对手刘备来说,汉中则像是中学时代令人辗转反侧,寤寐思服的白月光了。

首先,汉中是联通川陕,东出襄樊,西抵陇右的兵家“衢地”。从进攻上看,自汉中盆地向北可经褒斜道、傥骆道、子午道到达关中平原,即《隆中对》中“将军身率益州之众出于秦川”的战略方向。从防守上看,自汉中盆地向南,可由米仓道、剑阁道入川,陈仓故道则在葭萌与剑阁道汇合。另外,由汉中向西,出阳平关至武兴后可达武都、阴平,后来邓艾灭蜀走的正是这条路线;也可到达祁山、天水,诸葛亮第一次北伐走得是这条路线。

其次,对“若无汉中,则无蜀矣”的川汉关系,刘备认识要比曹操深刻的多。忆当年,张鲁与刘璋的不和谐关系给益州带来了巨大的战略威胁,甚至他本人入川的契机就是源于曹操南征张鲁的蝴蝶效应;望今朝,曹操占据汉中后,夏侯渊、张郃蠢蠢欲动,数暴巴界,眼下虽是疥癣之疾,但曹操比张鲁可不知道高到哪儿去了,老谋深算的刘备不可能坐看汉中长成自己的心腹大患。

最后,对以“兴复汉室”为志的刘备来说,汉中还具有非凡的政治意涵——这可是老祖宗刘邦的发迹之地。以汉中为征伐天下的出发点,不仅从实践上有一套老祖宗留下的可复用机制清单,更从形式上带有完全复刻“兴复汉室”的政治隐喻。后来许靖的劝进表中说“夫汉者,高祖本所起定天下之国号也。大王袭先帝轨迹,亦兴于汉中也”正是这种心态的真实写照。

总之,对以中原为基本盘的曹操来说,汉中不过是压制刘备的桥头堡,如果东边的合肥是曹操鱼塘里的美人鱼的话,汉中则可以归为黄花鱼了。但对于以荆益为大本营的刘备来说,汉中绝对是直接关系到其政权生命安全和未来发展的战略关键,是在益州站稳脚跟后的必争之地。

现在,这个深情男要和海王争夺他的梦中情人了,面对这种情况,哪怕对手是狼,再温顺的羊也会亮出犄角。

战略选择2:阳平关还是定军山?

在取得成都的头两年里,刘备忙着稳定益州,处理与孙权在荆州的利益划分,建安二十二年,搞定了这两件事的刘备立刻将目光望向汉中,这件事的契机应当是法正对曹操动态的分析。

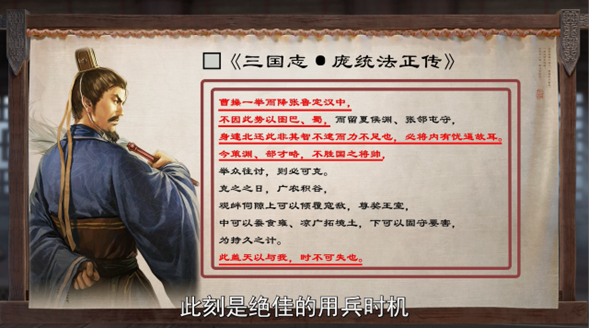

法正认为,曹操平定张鲁之后没有直捣巴蜀,并不是才智不足,而是其内部必有隐忧,无暇西顾;而留守的夏侯渊、张郃难堪帅才,此刻是绝佳的用兵时机。刘备对此深以为然。

下一个问题就相当具体了:拿下汉中,拢共分几步?刘备认为,只分两步。

第一步,断绝内外,即切断曹操对汉中的救援路线。建安二十二年十月,他派张飞、马超、吴兰攻打武都下辨,切断曹操由陇右进入汉中的道路;次年四月,他派陈式断绝马鸣阁道。

第二步,攻取阳平。如果将汉中盆地看作一只口袋,那么阳平关就是它的袋口,直接挑破袋口,汉中盆地一马平川。因此,刘备亲率一万士卒杀向阳平关。

然而,理想很丰满,现实很骨感。攻打下辨的军队被曹洪击溃,吴兰战死,张、马败逃;断绝马鸣阁道的陈式差点被徐晃物理断绝,阳平关前线则遭到夏侯渊、张郃的顽强抵抗,双方对峙数月无果。

此时,刘备集团投入的成本还不算大,三项军事行动也毫无进展,谨慎的投资者此时该坐空清仓了。但与曹操在行军途中写下“晨上散关山, 此道当何难”形成鲜明对比的是,刘备完全没有因为这些挫折打退堂鼓,相反,他写信给诸葛亮说:“增兵!我要梭哈!”

从史料上看,诸葛亮大概就属于一位“谨慎投资者”,接到老板的指示后,他并没有立刻行动,反而问计于主簿杨洪,杨洪认为:“汉中则益州咽喉存亡之机会,若无汉中则无蜀矣,此家门之祸也。方今之事,男子当战女子当运,发兵何疑。”

杨洪是刘璋时代留下的本土士人,曾在益州多郡任职,对川汉关系的认识要比并未参与入川行动的诸葛亮清楚得多,在他的建议下,诸葛亮立刻发兵驰援,汉中战场形成了刘强曹弱的局面。事实证明,杨洪的分析扭转了蜀汉政权的命运。

此时,曹操在干什么呢?曹操正在赶来的路上。这年春天,他刚刚在濡须口大破孙权,而后前往邺城,至于西线刘备的行动,则并未给予多少重视,毕竟虎步关右的夏侯渊此时还不“白地将军,“阳平关,有他就够了!”曹操如是说。

直到听说诸葛亮增兵的消息,曹操这才慢吞吞的从邺城动身前往长安指挥战斗,这种消极怠工的状态实际是他“搁置西线,力争东线”战略方针的写照。不过,非上帝视角的刘备不禁感叹一句:同样是三巨头,你对待我俩的差距咋就这么大捏?

刘备获得数万精兵支援后,汉中战场进入了新的阶段,按照人们对他的一贯想象,刘备这时应当是靠兵力优势死磕阳平关。但出人意料地,刘备做出了另一个关键战略决策——南渡汉水,转战定军山。如果说阳平关是汉中盆地的袋口,那么定军山、天荡山就是系住袋口的两端绳头。这个绳头,夏侯渊却没有拿捏住,此时终于落到了刘备手里,占得了抢山的先机。

刘备的军事动向牵引夏侯渊不得不走出阳平关,失去了据守雄关的防守优势。尾随而至的夏侯渊在定军山下东、南方向分别扎营,命张郃守东营,自守南营,并设置鹿角屏障与刘备对垒。

看过京剧谭派代表作《定军山》的大哥们,应该知道剧里黄忠接到夏侯渊交换俘虏的书信后,用计激怒夏侯渊进而将其斩杀的情节。这一幕剧原已十分精彩,然而夏侯渊战死的真实情况甚至比戏剧更富有戏剧性。

某夜,刘备发动偷袭,但除了烧毁一些曹营鹿角之外,并无什么实质战果。然而,次日清晨,登高眺望的刘备、法正二人竟然看到,夏侯渊这个曹军西路军总司令,竟然只带着一队轻兵,在修、鹿 、角?

作为一个汉末将领,夏侯渊肯定不认识宁远城下的努尔哈赤,钓鱼城箭楼前的蒙哥,然而刘备仿佛拥有这种洞穿历史的目光。于是,黄忠借山势掩护,从山上俯冲杀出,只见一道白光闪过,夏侯渊的工兵体验卡立刻到期,大汉征西将军夏侯渊竟然就这么,战死了。

由于主帅死得太过草率,曹军一时大溃,张郃率军退回阳平关,刘备取得了在汉中战场上取得了关键性胜利。

此时,曹操在干什么呢?曹操还在赶来的路上。实际上,哪怕收到夏侯渊战死的消息,他仍没有意识到事情的严重性。对于定军山之败,曹操更多是在反省人事上的失误,他评论道:“渊本非能用兵也,军中呼为‘白地将军’,为督帅尚不能亲战,况补鹿角乎”。至于对刘备,曹操的态度仍然是相当轻视,在西征路上听说刘备出兵汉中是法正的注意,还不无轻蔑的说:“我就说刘备不能这么聪明,原来是背后有高人出主意。”但无论如何,他终于要动身到前线了。

战略选择3:汉中,你要还是不要

建安二十四年三月,曹操亲率五万大军由褒斜道开进阳平关,曹刘在汉中战场的实力对比再次扭转。但故事到这里反而变得无聊起来。没有两军大战,没有你死我活,在这两个多月里,曹操做出的唯一决策是:放弃汉中。

为什么路上还挺乐观的曹操最终会有这种判断呢?

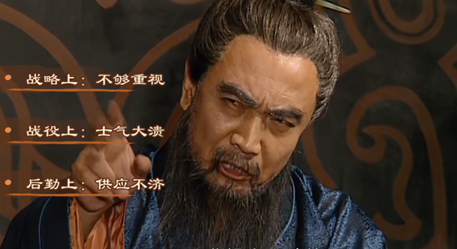

从战略上看,之前已经提到刘备集团可以说是倾尽全力争夺汉中,曹操则不必要也不能对汉中花费如此血本。因此,刘备征汉中虽三挫而不悔,曹操走在路上就想打道回府了。刘备一直在前线指挥,曹操用来一年多才从邺城挪到汉中。看待汉中的视角不同成为双方的势力在汉中地区逐渐扭转的基础。

从战争过程来看,夏侯渊在刘备初征汉中的时候表现一直很稳定,曹操想破头也想不到他会因为修工事而被人家偷袭。“他实在太快了,等我反应过来一切都结束了。”这个关键转折点使曹军士气大溃,以至曹操来到前线后“积月不拔,亡者日多 ”,王平等将领甚至直接向刘备投降,无力回天的曹操只能感叹一句“人心散了,队伍不好带呀!”

从后勤补给上看,亲临战场的曹操再度感受到西线战场的后勤运输压力,秦岭地形本就复杂,运输时长和损耗率很高,刘备还不断派兵侵扰运输部队,而刘备在新据成都的两年中,整修成都通向汉中的道路,设置远途转运仓库,成都的物资可以源源不断的供应前线。因此曹操力求速战,而刘备却只需要保守防御就好。

实际上,在刘备听说曹操将亲临汉中时就判断:“曹公虽来,无能为也;我必有汉川矣”,这绝对是因为刘备坚持在前线指挥战斗,对战争的把握要比曹操清楚得多,在取得大优势的基础上,他只要什么都不做就可以耗走曹操。

而曹操真正到位后,判断应当也和刘备所见略同,种种情况表明,哪怕要与刘备决战,也必须在短时间内解决,曹操在汉中的几个月就是在等刘备犯错,主动出击,但刘备毕竟不是傻瓜,曹操也只好主动撤军。

这场战争最终呈现出这样一种虎头蛇尾的局面,大概就像两个绝世高手对峙,在脑中互相出招,一方心知必败,自然投子认负做个体面人,而没必要像流氓打架一样弄得头破血流。

也可以说这场战争的结局,从最初曹操和刘备对汉中的定位不同时就已然注定。如果刘备咬住汉中的牙关稍微松了那么一点,又或者曹操对汉中的态度再多贪婪一点,也许都会将这场战争导向完全不同的结局。

就汉中争夺战而言,正如曹操的“鸡肋”之喻,占据汉中对他来说确实可以压制刘备,但他当时的战略重心完全不在西线,似乎压制刘备也就成了一项重要不紧急的事务。但他在分析这件事时却忽视了一件事——川汉不能同时掌握在一个人手中。这个失误造成蜀汉与曹魏未来几十年的军事相持。刘备则比曹操更早得意识到了这件事。

或许直到刘备在汉中意气风发与曹操拒马对喷时,曹操才真正在心底里说出了那句:“天下英雄唯使君与操耳。”

文本作者:浩浩瀚瀚_

文本转载自官方,侵权请联系删除